在家庭教育中,親子之間的溝通常常是最容易出現摩擦的環節。孩子不願表達、對話總是不對頻、家長的關心反被解讀為壓力——這些情況,其實往往不是缺乏愛,而是彼此在溝通風格上的差異造成的。

W Class 與 DiSC 國際認證培訓師 Gwen 攜手推出的「實體課程|台灣首創 DiSC 親子教養課程:先理解自己,才能真正讀懂孩子」。4 小時知彼解己,不僅探索如何認識自己的溝通風格,還幫助你從不同的角度看待孩子,讓親子關係不再只是單向的教育,而是雙向的理解與支持,創造受用一生的正向和諧親子關係!

在課程開始之前,我們先透過八個問題,初探 DiSC 工具與親子教養之間的關係。

Q1:請 Gwen 簡單介紹一下你的職涯背景,以及接觸 DiSC 的契機?

我在這個人資領域大概已經快 20 年了,前十年是在科技業擔任人資,2016 年開始創業,從 in-house 人資轉換成企業顧問,協助新創與二代企業發展人才策略,同時也是企業培訓講師,授課企業包含 Google、微軟、LINE、CHANEL、IKEA 等企業。

在創業之初,很多企業主找我們當顧問,開門見山地說:「你來幫我看看,這些幹部誰可以用?」這讓我非常誠惶誠恐,因為我一直相信沒有不能用的人,只有沒有被放對位置的人。

而顧問跟 in-house 人資不同,沒有那麼多時間與人長期相處、觀察,因此我深刻感受到,我需要一個能夠快速提供洞察、具備信效度的工具。這個洞察不該只是我的主觀感受,而是能提供企業主更客觀、全面理解團隊成員的依據。

於是,我請教了人資圈裡三位非常資深且熱愛各種人際風格工具的前輩,他們分享不同測評工具,像是 MBTI、Hogan、Lumina、DISC 等工具。我問他們:「如果我時間有限,只能選一個實用、好上手,又能幫助我快速掌握人才特質的工具,你們會推薦哪一個?」

沒想到三位不約而同地推薦了 Everything DiSC。於是,我毫不猶豫地報名了 2016 年底的認證班,並順利取得國際顧問資格,也展開了近十年的 DiSC 實踐旅程。

Q2:測評工具這麼多,DiSC 的獨特性是什麼呢?

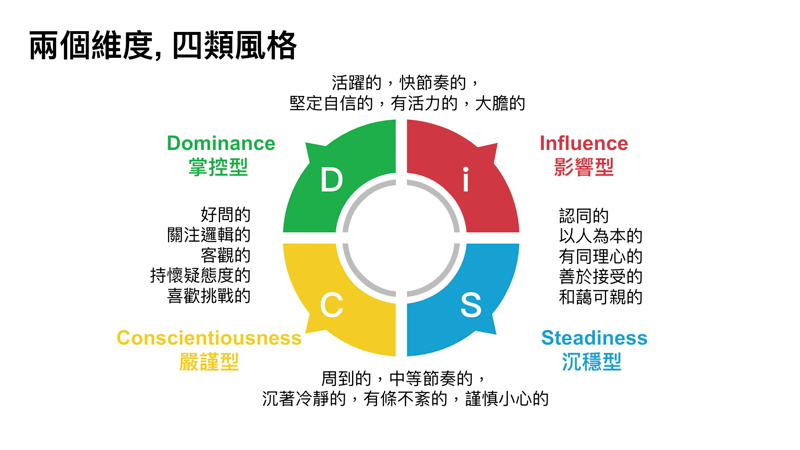

其實所有工具都能協助自我覺察,但我認為 DiSC 在「人與人互動、建立關係」的場域特別有效,而且有兩個重要特點:

第一,它非常簡單好操作。不要小看這點,很多工具雖然理論強大,但學完後往往記不住、也用不上。相較之下,DiSC 不但易於理解,更容易「記住、帶走、實際用得上」,這對學員來說,是非常重要的。

第二,它特別適合應用在溝通協作上。身為顧問,我經常被邀請協助企業處理團隊溝通的問題,DiSC 提供了一個很有系統的方法,幫助我們更快理解彼此的風格差異,找到更順暢合作的方式。

DiSC 的理解門檻低,一般人只要簡單訓練就能快速掌握,不需要背太多複雜的理論,幫助學員落地應用,讓工具真正變成助力。

Q3:目前 DiSC 多應用於職場,應用於親子關係中的特殊性,以及有沒有需要特別留意的風險?

其實 Everything DiSC 從設計之初,就不是只侷限在職場使用。它適用於所有人與人之間的關係——伴侶、家庭、親子、朋友或社群,都是它可以發揮作用的地方。

我在帶企業課程的過程中,經常發現一個有趣的現象:很多學員學完 DiSC 後,最想帶回去的應用場景不是辦公室,而是家裡。他們會問我:「我能不能拿這個方法來跟我伴侶/小孩相處?」

DiSC 不僅能幫助我們理解工作夥伴,也幫助我們更深刻地看見身邊每一段關係中的差異與可能性。

而在工具應用中,有一個重要的提醒是要「避免貼標籤」,這會讓我們對他人的探索從原本開放、好奇的態度,變成封閉且僵化的判斷。當你貼上一個「你就是這樣」的標籤,就失去了與對方深入了解的可能性。

尤其在親子關係中更應避免這樣的傾向,因為孩子在不同的年齡階段與情境中,會有不同的反應與成長,因此他們的溝通風格與行為模式是可能變化的。如果家長太快貼上標籤,反而會限制孩子的發展空間,這也是為什麼「保持開放性與好奇心」在親子互動中特別重要。

Q4:親子關係中,最常遇到的溝通挑戰是什麼呢?以及 DiSC 如何在其中發揮作用?

最常見的親子溝通衝突有三種型態:

- 無共識:各說各話,彼此都不願意聽對方說話

- 白熱化衝突:觀念不同引起情緒性的爭執

- 冷處理與疏離:彼此不再溝通、進入冷戰狀態

DiSC 可以協助我們理解彼此的風格差異,從而調整溝通方式、改善關係。

我分享一個親身經驗,我的伴侶是 CD 風格,而我們的孩子則是 S 風格。CD 是偏好邏輯、效率、問題解決的風格;S 則是重視情感、安全與氣氛。他們在光譜上是對角線的,也就是偏好完全不同。

有次孩子在學習過程中犯了錯,我的伴侶很自然地直接問:「怎麼會發生這種事?你做了什麼?」對他來說,這只是一個很理性的問題,沒有生氣。

但對我們的孩子來說,這樣的直接質疑非常有壓力,整個腦袋都在想著:「爸爸生氣了?怎麼辦?」反而無法思考如何回答問題。而語塞與沈默的反應,進一步激怒爸爸。

這個例子讓我深刻體會到:即使是愛與關心,如果不經過風格調整,也可能帶來傷害。反之,只要願意理解與轉換方式,就能讓親子之間的對話更順暢,彼此更願意敞開心房。

Q5:孩子的風格會隨著年紀而轉換嗎?家長如何觀察與應對?

有時候風格的變化,不見得是「變了」,而是他本來就有這些特質,只是過去沒有情境去觸發。這種情況下,家長應該做的,是拋開「期待」,因為風格本身沒有好壞,我們也需要放下對風格的價值判斷。

當孩子長大,接觸的人事物越來越多,這些都會成為塑造他風格的因素。透過觀察和對話,你就能理解他在外部世界中發生了什麼事,有沒有遭遇壓力、新的朋友或新的經歷,這些都可能是觸發他變化的原因。

所以,我覺得家長最重要的一件事情,就是「永遠對孩子保持好奇心」。

風格改變其實是一個很好的訊號,提醒你要去理解他的情境變了。重點不在評價變好或變壞,而是你怎麼調整自己跟他互動的方式。

家長要做的,就是去「好奇」孩子的世界裡,最近發生了什麼新事,這樣你才知道怎麼調整與孩子之間的溝通與協作方式。

Q6:那如果家裡的互動已經固定了,如何打破這種模式?

我一直覺得,DiSC 是一個很好的「對話起點」。但要讓對話真的發生,前提是——家長要先創造出孩子願意說話的氛圍。

以我和兒子的互動為例,我是 i 風格,表達外放又直接。如果我用自己的方式「逼他說話」,往往只會讓他更想逃開,最後就是一句話都不講,躲回房間滑手機。這不是他不願意說,而是我用錯了方法。

相反地,有些孩子很樂於分享,可是家長如果回應冷淡,也會讓他們感到挫折,覺得自己沒被接住。這其實就是風格差異帶來的落差。

我曾經帶過一位 C 風格的媽媽,她的女兒則是典型的 i 風格。媽媽明明很在意女兒,但女兒卻總覺得她冷淡。其實我們每個人對「溫度」的感受都是主觀的,同一句話、同一個表情,對 C 風格的媽媽來說已經是很溫暖的關心,但對 i 風格的孩子而言,卻可能還是覺得太理性、缺乏情感連結。

這位媽媽後來跟我分享,她那天上課後回家主動對女兒說:「媽媽今天上課後,好像更理解你了。原來以前我說的話,會讓你覺得我不夠在意你。」

我也提醒她,不需要勉強自己「演得很 high」,因為孩子感受得出來什麼是真、什麼是裝。

你不需要變成另一種人,只要表達出你的理解和關心,就會產生很大的改變。

Q7:希望學員在這堂課中,獲得什麼具體的內容呢?

我覺得最重要的收穫有三個。

- 風格框架:深度說明 DiSC 框架,讓學員能夠理解自己和孩子的風格與需求。

- 操作方法:根據風格傾向,提供具體可操作的方法,讓學員可以練習與調整。

- 行動有效:只要願意做,就一定能有效果,用對方法,溝通一定會更加順暢。

舉例來說,課程中有設計練習環節,針對每一種孩子的風格設計「適合他們的肯定方式」。

因為「肯定」、「讚美」是需要對齊對方在意的點,如果我講的是你不在意的,就無法打動你,也無法讓你感受到我對你的肯定。所以我們會探討如何根據不同孩子的風格,找到真正能觸動他們的表達方式。

其實就是正向教養的關鍵,透過技巧與練習,讓親子互動可以更到位。

Q8:請 Gwen 分享一句話,送給參與這堂課的家長?

吳爾芙:「一個人能使自己成為自己,比什麼都重要。」

這句話不是我原創的,但是我在育兒路上一直信仰的。我以前也會說「成為更好的自己」,但現在我更喜歡說「更好的成為自己」。

我們作為孩子人生中的第一位導師,我們的任務就是陪伴、引導他們成為他們自己,因為每一個孩子本來就是最好的版本,我們不是要讓他變成別人期待的樣子,而是協助他在生命中不斷發光發熱。